印度与巴基斯坦的历史差异主要体现在以下几个方面,这些差异源于地理、宗教、政治和文化等多重因素的交织:

1. 古代至中世纪:共同的文明根基与分化

印度次大陆的统一性:在公元前2500年左右的印度河流域文明(今巴基斯坦境内)和随后的雅利安人迁徙后,印度次大陆逐渐形成共同的宗教(印度教、佛教)和文化传统,包括梵语文学、种姓制度等。

教的传入:公元8世纪起,*人和中亚通过贸易和征服进入印度次大陆。13世纪后,德里苏丹国(1206-1526)和莫卧儿帝国(1526-1858)在北部建立政权,与本土印度教文化形成张力。巴基斯坦地区(如旁遮普、信德)较早化,而印度核心地区(恒河流域)仍以印度教为主。

2. 殖民时期:英国统治下的分化加剧

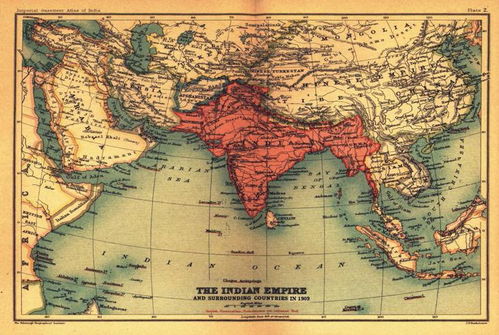

英属印度的统治:1858年后,英国将整个南亚次大陆纳入殖民体系,但通过“分而治之”政策强化宗教矛盾。例如:

精英在1857年起义后被边缘化,逐渐形成独立政治诉求;

1906年成立“全印联盟”,主张保护权益;

1940年联盟提出“两个民族理论”,认为印度*和是不同民族,需建立独立国家。

3. 1947年分治:国家形成的根本分歧

分治的直接原因:印度独立运动后期,国大党(代表印度*)与联盟(代表)无法就统一国家的权力分配达成共识。英国通过《蒙巴顿方案》将英属印度分为:

印度联邦(世俗国家,以印度教为主);

巴基斯坦(共和国,包括东、西两部分,东巴后独立为孟加拉国,1971年)。

分治的代价:约1000万人被迫迁移,数十万人在宗教冲突中丧生,克什米尔归属问题埋下长期争端。

4. 独立后的政治道路

印度的选择:

世俗主义:宪法规定宗教平等,国大党推行多元包容政策(尽管实践中存在印度教民族主义抬头);

民主制度:坚持议会民主制,政权通过选举更迭;

不结盟运动:尼赫鲁倡导独立外交,与美苏保持平衡。

巴基斯坦的选择:

认同:1956年宪法确立国教为教,宗教法(如1977年齐亚·哈克的化政策)深刻影响社会;

军政交替:经历多次军事政变(如1958年阿尤布·汗、1977年齐亚·哈克、1999年穆沙拉夫),文官与军方博弈持续;

地缘依附:冷战期间与美国结盟,近年与中国深化合作(中巴经济走廊)。

5. 社会文化的不同走向

印度:

保留更完整的印度教传统,同时吸收、锡克教等文化;

语言多元化(印地语、英语为主,22种官方语言);

宝莱坞电影、瑜伽等软实力影响全球。

巴基斯坦:

教主导社会生活,苏菲派与瓦哈比派并存;

乌尔都语为国语,但旁遮普语、信德语等地方语言广泛使用;

文化上更接近波斯-传统(如诗歌、建筑)。

6. 经济与区域发展

印度:

1991年经济自由化后快速增长,成为全球第五大经济体;

信息技术、服务业发达(如班加罗尔);

但贫富差距、基础设施滞后问题突出。

巴基斯坦:

经济依赖农业和纺织业,长期受外债、通胀困扰;

中巴经济走廊推动基建和能源项目;

人口增长快(2.2亿),贫困率约40%。

7. 对外关系与冲突焦点

印巴矛盾核心:

克什米尔问题:1947年至今三次战争(1947-48、1965、1971),局部冲突不断;

核对抗:1998年双方公开核试验,成为核国家;

恐怖主义:巴基斯坦被指控支持跨境武装组织(如军)。

国际盟友:

印度与美、俄、欧盟关系紧密;

巴基斯坦传统依赖中美(对美关系因反恐波动,与中国“全天候伙伴”)。

历史差异的根源

宗教认同 vs 世俗多元:巴基斯坦以教立国,印度试图融合多宗教;

中央集权 vs 地方分权:印度联邦制相对稳定,巴基斯坦军政削弱地方自治;

地缘战略选择:印度追求地区主导权,巴基斯坦以“平衡者”身份抗衡印度。

这些差异既是历史积累的结果,也持续塑造着两国的发展轨迹和互动模式。