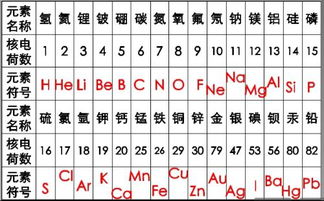

1. 元素周期表的基本结构

原子序数(Z):元素在周期表中的位置由质子数(即原子序数)决定,周期表按原子序数递增排列。

周期与族:

周期(横行):对应电子层数的增加(主量子数n)。

族(纵列):化学性质相似的元素(如碱金属、卤素等)。

元素信息:每个元素的格子通常包含原子序数、元素符号、元素名称和相对原子质量。

2. 相对原子质量(Ar)的定义

概念:某元素所有天然同位素的平均原子质量,以碳-12原子质量的1/12为基准(1原子质量单位,amu)。

计算公式:

[

A_r = sum (

ext{同位素质量}

imes

ext{自然丰度})

]

例如,氯的Ar为35.45,来自(^{35}

ext{Cl})(75%)和(^{37}

ext{Cl})(25%)的加权平均。

3. 周期表中相对原子质量的规律

同一周期:从左到右,原子序数增加,相对原子质量总体递增,但存在例外(如Ar > K)。

同一族:从上到下,电子层数增加,相对原子质量递增。

例外情况:

氢(Ar≈1.008)因同位素氘((^2

ext{H}))和氚((^3

ext{H}))丰度低,Ar接近1。

钴(Ar≈58.93)的原子序数(27)低于镍(28,Ar≈58.69),但Ar更高。

4. 常见误区澄清

原子质量数(A)≠ 相对原子质量(Ar):

质量数是单个原子中质子与中子的总和(如(^{12}

ext{C})的A=12)。

相对原子质量是同位素加权平均值,通常为小数(如碳的Ar≈12.01)。

周期表排序依据:基于原子序数(质子数),而非相对原子质量。

5. 实际应用

计算摩尔质量:元素的摩尔质量(g/mol)数值上等于其相对原子质量(如碳的摩尔质量为12.01 g/mol)。

化学计量学:用于配平化学反应式或计算物质的质量关系。

示例说明

氯(Cl):Ar≈35.45,因自然界中(^{35}

ext{Cl})(75.77%)和(^{37}

ext{Cl})(24.23%)共存。

氧(O):Ar≈16.00,但实际中因少量(^{17}

ext{O})和(^{18}

ext{O})存在,精确值为16.999。

总结

元素周期表以原子序数为排序依据,而相对原子质量反映同位素组成的平均值。理解两者的区别和联系有助于掌握化学计算及元素性质分析。实际应用中,周期表中的Ar值可直接用于计算物质的摩尔质量,但需注意例外情况。