判断一对CP(荧幕情侣或搭档)是否在“营业”(即出于商业或宣传目的刻意营造亲密互动),可以从以下几个角度观察和分析:

1. 互动模式是否“剧本化”

刻意重复的“高甜片段”:在采访、综艺或活动中,频繁出现相似的亲密动作(如摸头、对视、牵手),但这些互动缺乏自然的情感递进,更像是设计好的“桥段”。

话题围绕作品/产品:互动内容始终围绕合作作品、代言商品或活动主题展开,极少涉及私人生活或深层情感交流。

回避私人问题:被问及真实关系时,回答模糊或官方(如“我们是好朋友”“合作很愉快”),甚至用玩笑转移话题。

2. 时间线与商业动作高度绑定

宣传期限定糖:CP的亲密互动集中在影视剧上映、综艺播出、代言推广期间,宣传期结束后互动骤减或“解绑”。

商业合作同步推出:CP合体代言、拍摄情侣主题广告、推出联名产品等,商业合作与CP热度同步推进。

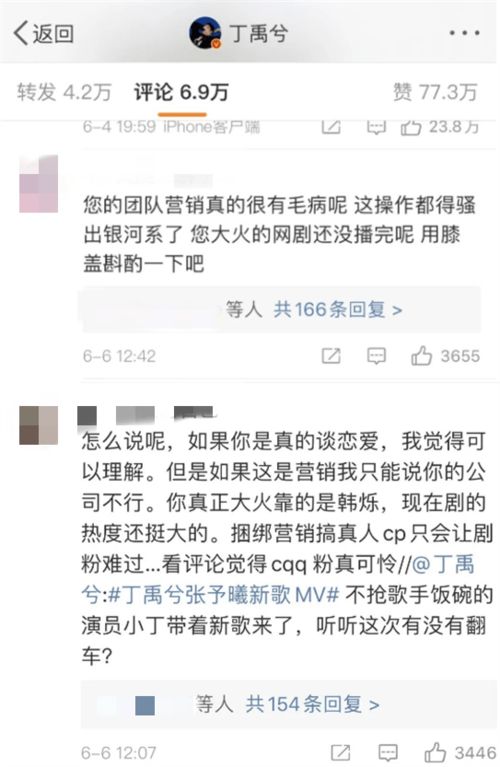

公司官方推动:经纪公司或平台通过通稿、热搜、粉丝群运营等主动炒作CP话题,而非粉丝自发推动。

3. 镜头前后的反差

镜头前过度亲密,私下零交集:节目中互动甜蜜,但私下被拍或粉丝偶遇时毫无交流,社交平台无真实互动(如不点赞、不评论非宣传内容)。

与其他人的互动对比:一方与其他搭档/朋友相处时更自然,而与营业CP对象互动时明显“表演感”强(如刻意靠近、摆拍)。

情绪管理完美:互动中几乎不会出现争执、尴尬或冷场,始终保持“甜蜜状态”,显得不够真实。

4. 粉丝运营痕迹明显

刻意引导粉丝“磕糖”:通过官方账号释出花絮、剪辑“高光片段”、设置CP专属话题,甚至安排“站姐”拍摄亲密路透照。

回避:对CP的争议或矛盾避而不谈,只强调正面内容,甚至通过“虐粉”手段(如暗示“被迫营业”)巩固粉丝忠诚度。

解绑策略清晰:热度下降后,一方或双方团队会逐渐减少互动,或通过新CP转移注意力。

5. 行业常规操作参考

同类型CP的套路:参考同公司、同类型作品的CP营业模式(如古装剧男女主必合体扫楼、偶像团体成员固定组CP)。

利益分配合理:CP双方热度、资源差距不大,或通过CP实现互利(如新人借CP提升知名度,资深艺人借CP维持流量)。

第三方爆料可控:所谓的“圈内人爆料”多为含糊其辞,或通过营销号放料试探舆论,而非实锤。

如何理性看待?

营业≠虚假:即使是商业合作,也可能包含真诚的友谊或敬业态度。许多CP在合作结束后仍保持良好关系。

粉丝体验优先:营业CP本质是娱乐产品的一部分,只要内容有趣且不伤害当事人,无需过度纠结真实性。

关注作品本身:过度关注CP关系可能掩盖作品质量或艺人实力,理性支持才能长久。

最终,判断CP是否营业需结合多方信息,避免仅凭单一细节下结论。娱乐圈的复杂性决定了“真假”常处于灰色地带,享受互动带来的快乐或许比追求真相更重要。