“女怕午时生”是一句流传于中国民间的俗语,其根源与古代阴阳学说、传统命理学以及社会文化观念有关。具体可以从以下几个方面理解:

1. 阴阳五行的理论基础

午时的属性:古代将一天分为十二时辰,午时对应现代时间的11:00-13:00,是一天中太阳最盛、阳气最旺的时段。在阴阳理论中,男性属阳,女性属阴,因此认为女性若在极阳的午时出生,会导致“阴阳失衡”。

命理学的影响:传统八字命理中,生辰八字的五行平衡被认为是决定命运的关键。若女性生于阳气极旺的午时,可能被解读为“阳盛阴衰”,象征性格刚强、命运坎坷,或与古代对女性“柔顺”的期待相悖。

2. 社会文化背景的折射

性别角色的刻板印象:古代社会对男女有不同的角色定位,女性常被期望具备温和、内敛的特质。若女性生于阳气旺盛的时辰,可能被附会为“命硬”“克夫”等不吉利的象征,这种观念反映了男权社会对女性命运的约束。

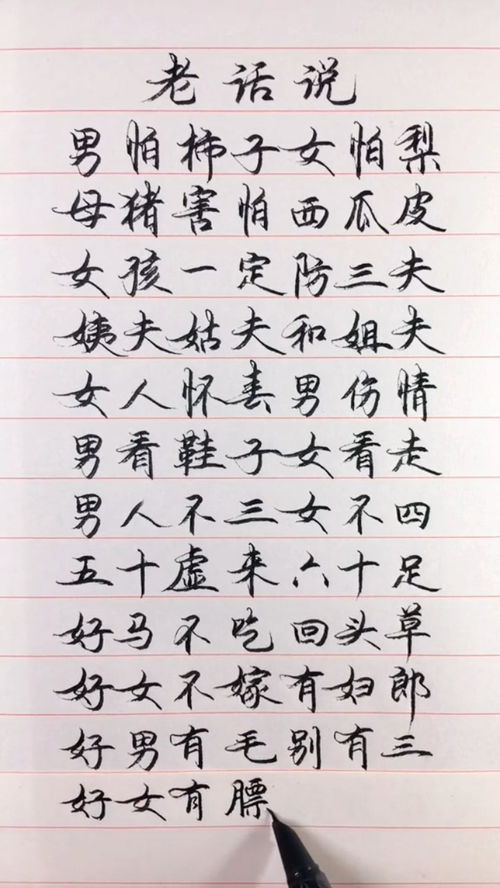

对应俗语“男怕子时生”:与“女怕午时生”相对的,民间还有“男怕子时生”的说法。子时(23:00-1:00)是一天中阴气最重的时段,男性属阳,若生于极阴之时,同样被认为会导致命理不顺。

3. 实际生活经验的附会

医疗条件的局限:古代医疗条件落后,午时气温较高,新生儿和产妇在炎热环境下容易感染或中暑,可能增加死亡率。这种经验被逐渐神秘化,演变为对特定时辰的忌讳。

统计学偏差:古代民间可能将部分女性的不幸遭遇归结为生辰“不祥”,形成以偏概全的迷信观念。

4. 现代视角的批判与反思

科学角度的否定:现代医学和统计学均未证实出生时辰与命运存在关联,这一说法本质是古人通过经验观察形成的迷信观念。

性别观念的进步:当代社会强调性别平等,女性“刚强”“独立”等特质已被广泛认可,传统命理中对女性性格的刻板要求显然不合时宜。

“女怕午时生”是古代阴阳学说、社会文化及医疗条件共同作用的产物,其本质反映了特定历史阶段人们对自然与命运的朴素认知。现代社会应以科学理性的态度看待此类俗语,既不必因循守旧,也可将其视为研究传统文化的一扇窗口。