“男怕5月女怕腊月”是一句流传于中国民间的俗语,其含义与传统文化、农耕社会和健康观念密切相关。以下是其可能的解释:

1. 农业劳动与性别分工

五月(农历): 通常对应阳历6月至7月,正值盛夏农忙时节(如收割小麦、插秧等)。男性作为主要劳动力,需承担高强度劳作,易因酷暑、过度疲劳而患病,故有“男怕五月”之说。

腊月(农历十二月): 岁末寒冬,女性需操持年节筹备(缝制衣物、储备食物、祭祀等),同时寒冷气候易引发妇科疾病或体质偏寒的女性健康问题,因此“女怕腊月”。

2. 健康与气候影响

男性与五月: 夏季炎热易导致中暑、肠胃疾病,且古代卫生条件有限,疫病多发,男性外出劳作风险更高。

女性与腊月: 寒冬对女性生理周期和抵抗力有较大影响,传统观念认为女性属“阴”,需避寒保暖,否则易患风湿、寒症。

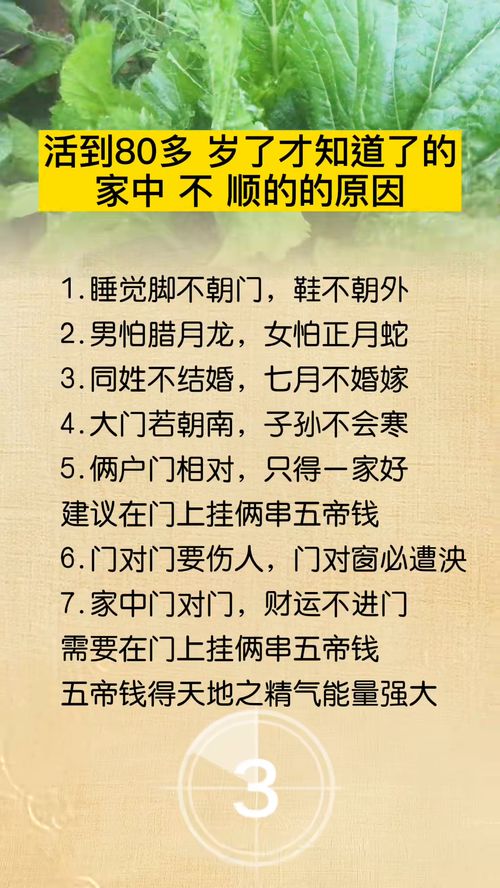

3. 文化象征与禁忌

五月“毒月”之说: 古人视五月为“恶月”,因湿热滋生毒虫疫病,端午习俗(挂艾草、饮雄黄)即源于驱邪避毒。男性外出劳作更需谨慎。

腊月“年关”压力: 岁末需清偿债务、筹备祭祀,女性持家责任加重,加之寒冷气候,心理和身体负担较大。

4. 现代视角的反思

此俗语反映了古代社会对自然规律的依赖和性别分工的固化。随着医疗进步、生活方式变化,其实际意义已淡化,更多作为文化遗产留存。

需理性看待,避免刻板化性别角色,注重个体差异与科学健康管理。

这句俗语是农耕时代人们对自然与生活的经验总结,融合了劳动、健康与民俗智慧,理解时应结合历史语境,取其文化内涵而非绝对化。