1. 拉德克利夫线(Radcliffe Line)

背景:1947年英国结束对印度的殖民统治,根据《蒙巴顿方案》实行印巴分治。英国律师西里尔·拉德克利夫(Cyril Radcliffe)被指派在短短五周内划分边界,主要依据宗教(印度教与)人口分布。

争议:划分过程仓促且缺乏实地考察,导致旁遮普和孟加拉地区被强行分割,引发大规模人口迁徙和宗教暴力,约百万人丧生。

现状:这条线现为印度与巴基斯坦(西部)及孟加拉国(原东巴基斯坦,1971年独立)的官方边界,总长约 3,323公里(印巴段约2,900公里,印孟段约4,096公里,但后者不属本问题范围)。

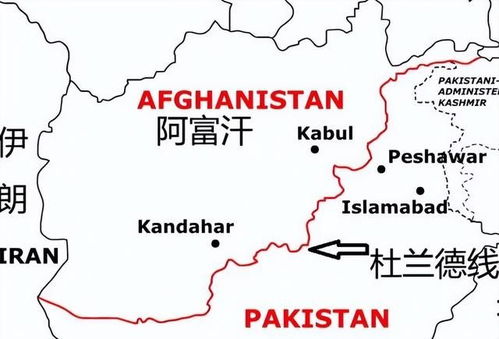

2. 克什米尔控制线(Line of Control, LoC)

形成:1947年第一次印巴战争后,联合国介入划定停火线。1972年《西姆拉协议》将其更名为“控制线”,将克什米尔分为印度控制的查谟-克什米尔(现为印度联邦领土)和巴基斯坦控制的阿扎德克什米尔及吉尔吉特-巴尔蒂斯坦。

长度:约 740公里,但实际长度因地形复杂(如喜马拉雅山脉)存在争议。

冲突:该地区*争议导致多次战争(1965年、1999年卡吉尔冲突等),至今仍频繁发生小规模交火和跨境袭击。

3. 锡亚琴冰川实际地面位置线(Actual Ground Position Line, AGPL)

特点:位于克什米尔北部的锡亚琴冰川,海拔超过5,000米,被称为“世界最高战场”。双方未正式划定边界,实际控制点形成AGPL。

军事化:自1984年冲突以来,印巴在此长期驻军,极端气候导致非战斗减员远超实际战斗损失。

4. 国际边界(International Border, IB)

范围:从古吉拉特邦至旁遮普邦的较稳定边界段,长约约 2,100公里,设有围栏和哨所,但仍存在零星渗透事件。

当前局势与挑战

政治紧张:2019年印度取消查谟-克什米尔自治地位后,巴方强烈*,双边关系恶化。

核威慑:两国均为拥核国家,冲突风险牵动全球安全。

国际干预:联合国呼吁和平解决,但收效甚微;中美等大国态度复杂,多主张对话。

印巴边界不仅是地理分界,更是历史、宗教与地缘政治的缩影。克什米尔问题仍是核心矛盾,而边界的军事化与民族主义情绪使和平进程步履维艰。未来解决需依赖信任建立、国际调解及本地民意导向。