印度和巴基斯坦的历史渊源复杂且交织,但在分治后逐渐形成了不同的国家叙事和身份认同。以下是两者在历史渊源上的主要区别:

1. 古代与中世纪历史的归属争议

印度:

强调印度河流域文明(哈拉帕、摩亨佐-达罗)作为南亚次大陆的早期文明起源,但主要将其视为“印度文明”的一部分。

以吠陀文化、印度教王朝(如孔雀王朝、笈多王朝)和本土宗教(印度教、佛教、耆那教)为核心叙事。

中世纪政权(如德里苏丹国、莫卧儿帝国)被视为外来征服者,但承认其对印度多元文化的贡献。

巴基斯坦:

将印度河流域文明(现巴基斯坦境内)视为自身文明的起源,强调其与中亚和中东的联系。

以化历史为核心,将德里苏丹国和莫卧儿帝国视为本土文明的辉煌时期,弱化前时代的印度教遗产。

认为南亚文化是独立于印度教文明的存在。

2. 宗教与民族主义的冲突

印度:

国大党主导的独立运动主张世俗主义和多元统一,试图包容所有宗教群体。

分治后,印度宪法确立世俗国家原则,但印度教民族主义(Hindutva)逐渐兴起,强调“印度教特性”。

巴基斯坦:

联盟领袖真纳提出“两个民族理论”,认为印度*和是不同民族,需建立独立的国家。

分治后,巴基斯坦以教为国教,国家认同与宗教深度绑定,1971年东巴基斯坦(孟加拉)独立后进一步强化化政策。

3. 殖民时期与分治背景

英国殖民统治:

英属印度时期,在政治和经济上逐渐落后于印度*,引发群体对立。

联盟与国大党的合作破裂,最终导致1947年《蒙巴顿方案》下的“印巴分治”。

分治的创伤:

分治导致大规模人口迁徙和宗教仇杀(约100万死亡,1200万流离失所),成为两国集体记忆中的历史伤痕。

印度将分治视为“被迫的悲剧”,巴基斯坦则视其为“家园的诞生”。

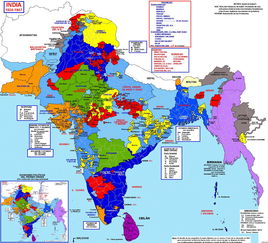

4. 领土争端与地缘冲突

克什米尔问题:

分治时克什米尔归属未定,引发三次印巴战争(1947、1965、1971),至今仍是两国关系的核心矛盾。

印度控制查谟-克什米尔地区,主张其为本国领土;巴基斯坦支持克什米尔自决,并控制北部(阿扎德克什米尔)。

1971年孟加拉独立战争:

东巴基斯坦(孟加拉)在印度支持下独立,巴基斯坦视为国家分裂的屈辱,印度则视为对地区稳定的贡献。

5. 文化与身份认同的分歧

印度:

文化上强调“多样性中的统一”,保留大量印度教、佛教遗产,同时融合、锡克教等元素。

官方语言为印地语和英语,但承认22种地方语言。

巴基斯坦:

文化认同以教为核心,乌尔都语(融合波斯、*语)为国语,淡化与印度共享的梵语文化遗产。

强调与中东、中亚的联系,而非南亚本土性。

6. 国际关系与战略选择

印度:

奉行“不结盟运动”,冷战后与美、俄、欧盟深化合作,追求“大国地位”。

与巴基斯坦的盟友(如中国)存在地缘竞争。

巴基斯坦:

冷战期间与美国结盟,后与中国建立“全天候战略伙伴关系”。

长期依赖*国家支持,身份影响外交政策。

7. 现代化路径的差异

印度:

走多元化发展道路,注重科技、服务业和民主制度,经济规模跃居全球前列。

社会相对世俗化,但宗教矛盾仍存。

巴基斯坦:

军政交替频繁,教法部分影响司法体系,经济发展相对滞后。

社会保守化趋势明显,宗教极端主义构成挑战。

总结

印度和巴基斯坦的历史差异源于对文明起源、宗教认同和殖民遗产的不同解读。分治后,两国在民族构建中强化对立叙事,导致长期敌对。尽管共享相似的语言、饮食和文化遗产,宗教政治化与地缘竞争使和解困难重重。理解这些历史渊源的差异,是分析两国关系的关键。