印度与巴基斯坦的历史渊源复杂且交织,两国在文化、宗教和政治上既有深厚联系,也存在深刻分歧。以下是两国历史渊源的对比分析:

1. 共同历史根源

古代与中世纪:

印度次大陆的文明发源于印度河流域(今巴基斯坦境内),哈拉帕和摩亨佐-达罗遗址是共同的文化遗产。

中世纪的德里苏丹国(1206-1526)和莫卧儿帝国(1526-1857)统治时期,文化与本土印度教文化逐渐融合,奠定了次大陆的多元社会基础。

波斯语、乌尔都语和梵语等语言在宗教和文学中交织,形成共同的文化遗产。

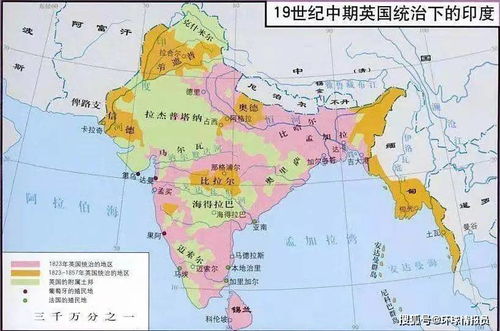

英国殖民时期:

19世纪至1947年,两国同属英属印度,共同经历了殖民统治下的经济剥削、民族主义觉醒和反殖民斗争。

印度国大党(主张统一印度)和联盟(主张独立建国)的政治分歧,为分治埋下伏笔。

2. 分治与独立(1947年)

宗教矛盾:

分治的直接原因是印度*与之间的宗教冲突。联盟领袖真纳(M.A. Jinnah)主张建立独立的国家,而国大党领袖尼赫鲁和甘地希望保留统一印度。

英国“分而治之”政策加剧了宗教对立,最终导致“印巴分治”方案通过。

分治的暴力后果:

约1400万人被迫迁移,印度*和锡克*迁往印度,迁往巴基斯坦。

伴随大规模屠杀和族群暴力,约50万至200万人死亡,成为两国历史创伤。

领土争议:

克什米尔归属问题悬而未决,引发三次印巴战争(1947-1948、1965、1971),至今仍是两国冲突的核心。

3. 独立后的发展路径

政治制度:

印度:坚持世俗主义宪法,实行多党民主制,尽管存在宗教矛盾,但整体维持政治稳定。

巴基斯坦:以教为国教,长期经历军事政权(如阿尤布·汗、齐亚·哈克)与民选交替,政治稳定性较弱。

国家意识形态:

印度:强调“多元统一”,包容多种宗教和文化,但印度教民族主义(如印度人民党)近年崛起,引发争议。

巴基斯坦:以“两个民族理论”立国,强化身份,但内部存在普什图人、信德人等族群矛盾。

经济对比:

印度:2023年GDP约3.7万亿美元,经济多元化,IT和服务业突出。

巴基斯坦:2023年GDP约3400亿美元,依赖农业和纺织业,长期受债务、*和安全问题困扰。

4. 冲突与合作

主要矛盾:

克什米尔问题:双方实际控制线(LOC)仍频繁交火,印度取消查谟-克什米尔自治地位(2019年)加剧紧张。

水资源争端:印度河及其支流的分配问题通过《印度河水条约》(1960年)部分解决,但争议持续。

核军备竞赛:1998年两国相继核试验,成为事实上的拥核国家。

有限合作:

文化交流:宝莱坞电影在巴基斯坦广受欢迎,乌尔都语诗歌和音乐是共同纽带。

贸易潜力:受政治关系影响,双边贸易长期低迷,但民间呼吁加强经济联系。

5. 国际关系差异

印度:

奉行“不结盟”传统,近年与美国、日本、澳大利亚深化合作(如“四方安全对话”QUAD)。

在联合国等国际组织中谋求大国地位,与俄罗斯保持历史联系。

巴基斯坦:

长期依赖美国军事援助(冷战期间对抗苏联),后因反恐战争关系波动。

与中国建立“全天候战略伙伴关系”,中巴经济走廊(CPEC)是“一带一路”旗舰项目。

历史与现实的交织

相似性:共享南亚次大陆的文化遗产,面临贫困、人口压力和气候变化等共同挑战。

差异性:印度追求全球大国地位,巴基斯坦侧重安全与区域平衡;宗教与世俗的意识形态对立持续影响两国关系。

未来关键:解决克什米尔争议、加强经济互信、管控极端主义是缓和关系的核心议题,但短期内突破僵局难度极大。

两国关系既是殖民遗产的产物,也是民族主义与现代地缘博弈的缩影,其复杂性远超简单的“兄弟反目”叙事。